Palabras

A la memoria de Narciso González, mi tío.

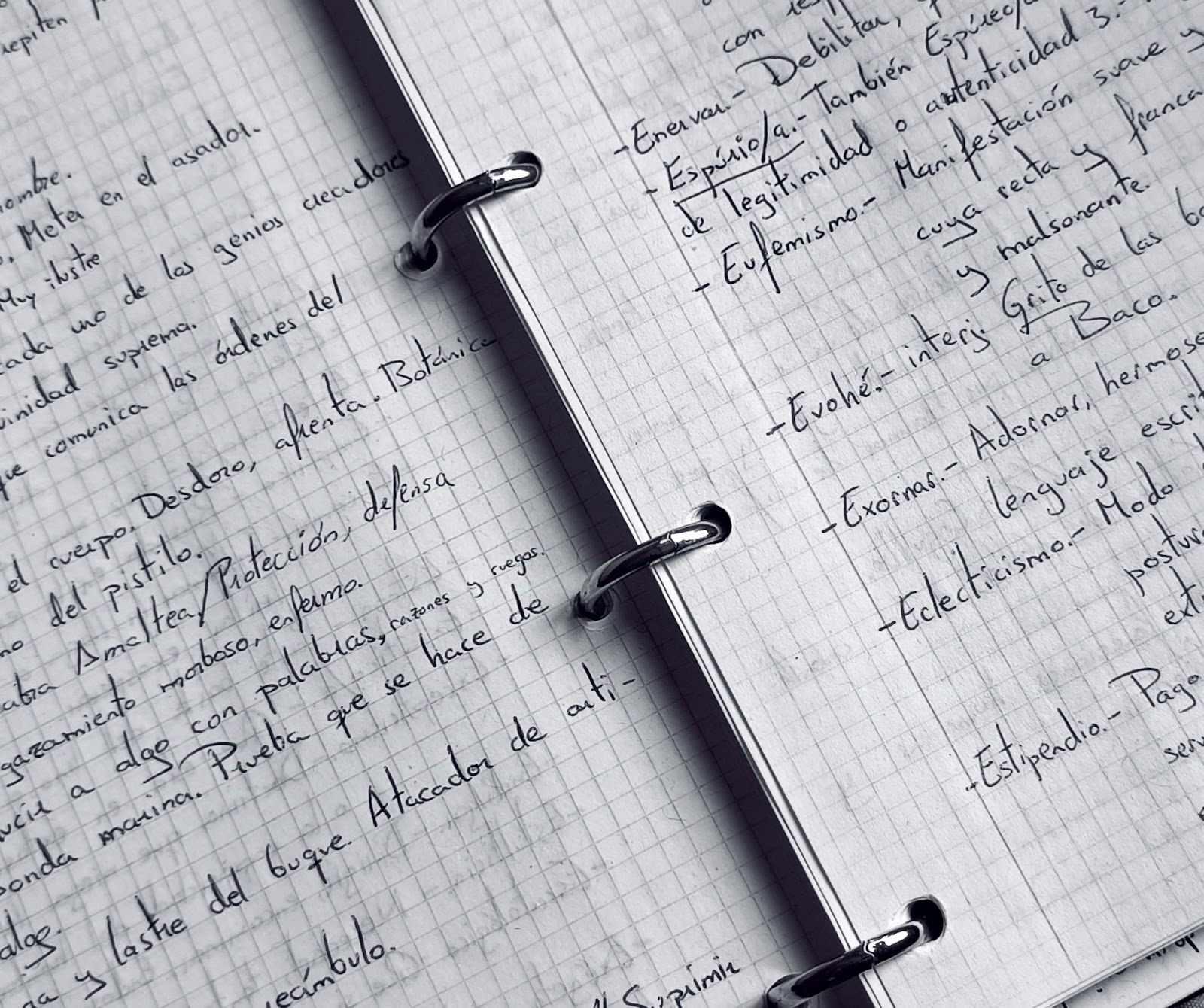

Es bien sabido por ti, querido y único lector, y permíteme que utilice el vulgar tuteo, que quien estas cuartillas digitales emborrona cada dos semanas es un fanático de las palabras, de sus significados, de su etimología. Tal es la pasión que por ellas tengo que, de muchos años atrás a esta parte, vengo confeccionando en un cuaderno de anillas un diccionario manuscrito colmado de palabras que encuentro en libros, artículos o reveladas por personas más sabias, no es esto para nada complicado, que yo. Lo ojeo con frecuencia, no sólo para fijar o refrescar en mi memoria el significado de tal o cual término, sino que también me sirve para analizar el cambio de mi caligrafía obrado por la magia del paso, ineludible, de los años.

Hay

palabras que a uno le enamoran, bien por alguna de sus acepciones, bien porque

le traen a la memoria las páginas del libro donde la descubrió o bien por los

recuerdos o anhelos que ellas le evocan. Me gustan especialmente aquellas que

el diccionario de la R.A.E. cataloga como en desuso o antiguallas. Esas son mis

chatarrillas favoritas. Me viene a la mente, a la par que esto escribo, la

palabra conticinio, que no es otra cosa que esa hora en que la noche se viste

con el terno del silencio más absoluto y que nadie osa desbaratar siquiera con

un respiro quedo. Otro prodigio es feérico, que nos traslada a ese mundo de

maravilla y mágico que son las hadas, a los cuentos de nuestra más remota

infancia, a la más telúrica tradición sapiencial.

También

existen términos que por arte de birlibirloque o por la mera repetición de a

quién le interesa, se ponen de moda y pasan a engrosar los mantras manidos, sobeteados

y utilizados sin ton ni son por todos y cada uno de los mortales que nos

rodean. Estas palabras empiezan empleándose desde el poder o las altas esferas

y descienden a pie de calle, como decía, y a fuer de repetición, repetición y

repetición incrementan el lenguaje ordinario de una manera artificial, como

todo lo que se genera, con interés pérfido, en las alturas y desciende al barro

del que estamos hechos. No suele ocurrir, sin embargo, a la inversa, donde lo

que mana del carácter popular y asciende hacia las alturas suele fijarse y dar

esplendor, pues está confeccionado desde la verdad y por la verdad.

«Implementar»,

«resiliencia», «sorodidad» y miles de anglicismos estomagantes se instalan a

vivir en las habitaciones del lenguaje cotidiano de las banderas ideológicas,

que no de las ideas. Se citan hasta la saciedad en tertulias televisivas, de

internet o de esa aplicación de videos que todo el mundo ve, entre pelos de

colorines variopintos y velas a las que aferrarse para flamear al compás de los

vientos que soplan. Yo, que huyo de todo ello como alma perseguida por el calor

del fuego del infierno, me niego en rotundo a utilizarlas, tal y como ahora se

usan, y tiene vuesa merced, querido y único lector, patente de corso para

arrearme sonoro cachete en mi cabeza monda, si me escucha o lee alguna de ellas

en algún momento de flojera vital. Del que, por cierto, nadie estamos libres.

De la misma manera que hay palabras que, como decía, se ponen de moda y suenan en todas las cuerdas vocales de los aduladores de las ideologías, que no de las ideas, también hay otras que aunque no caen en el cajón con llave del olvido, se desvirtúan sobremanera. La palabra ubicada en esos parámetros y que más llama la atención es responsabilidad. Es una palabra hermosa, cargada de un contenido inefable y de una extraordinaria importancia en las vidas adultas de los bípedos implumes. La responsabilidad nos condiciona de tal manera que se convierte en una de las guías de nuestra vida social, entre otras muchas, lógicamente, dentro de la madurez, del servicio a los demás y de las elecciones vitales que orientan nuestra existencia. Pero la responsabilidad, a día de hoy, es como ese terrón de azúcar que se diluye en nuestro café vespertino. Todo el mundo quiere endulzarse con él pero no quieren que les engorde. La gente elude la responsabilidad y, de este modo, pretenden salir indemnes del revolcón y de las heridas que ésta puede llegar a provocar.

En un mundo

infantilizado, para ser más manipulable ¡ojo!, la responsabilidad no es más que

una losa lejana, que les pesa a los demás y no a nosotros, meros espectadores.

Por eso no queremos responsabilizarnos de nuestras acciones. Pero tampoco de

nuestras elecciones, y, si éstas la cagan y llaman con la familiaridad del nombre

de pila a la iconoclastia, nosotros, irresponsables como somos, nos aferraremos

a los electos como garrapatas en celo para evitar las consecuencias que

pudiéramos tener. De esta manera, si a la persona que hemos votado para dirigir

el país, la región o el municipio lo fragmenta, lo arruina o lo deja a rebosar

de esputos infectos, ésta tiene responsabilidad civil, penal e incluso militar,

por supuesto, y por ello deberá pagar; pero quien lo ha encumbrado al poder

mediante sufragio, se ha asido con su lengua a las presidenciales posaderas con

tal de no dar la razón, cuando la tenga, al contrincante, y no reniegue de su

error, poseído por una vil ideología, también tiene una responsabilidad por

todo lo originado. Y también ha de pagar por ello.

Y algo que

los malditos roedores olvidan en demasía es que la responsabilidad es una

palabra que va irremediablemente unida a la libertad para elegir, para ser,

para comprometerse.

P.S. «Si me engañas una vez, tuya es la culpa; si me engañas dos, es mía». Anaxágoras.

Comentarios

Publicar un comentario