Dónde he estado, qué hago y con quién hablo de «Ejecutoria»

El chulito de mi teléfono móvil me avisa mediante una notificación

de una cosa muy curiosa que ha llamado con brío a la puerta de mi atención:

resumen de actividad y lugares visitados durante el mes pasado. O algo así. El

caso es que esta curiosidad mía tan poderosa e irrefrenable me ha hecho rascar

un poco y ver el contenido del aviso. Mis pupilas se han dilatado, ha hecho

perla la bujía de mi corazón y mi cerebro ha dado un doble salto mortal con

tirabuzón. En la pantallita de mi móvil, adictiva como la heroína más pura, se

podía observar con todo lujo de detalles, nada de resúmenes, los kilómetros

recorridos, tanto a pie como en vehículo o en transporte público; los lugares

donde había estado; las cafeterías donde había parado a tomar un café o las

librerías visitadas. También se hacía eco la endemoniada pantallita del tiempo

que había invertido en visitar los establecimientos y, seguro estoy, el tipo de

conversación que mantuve con mi librera de confianza.

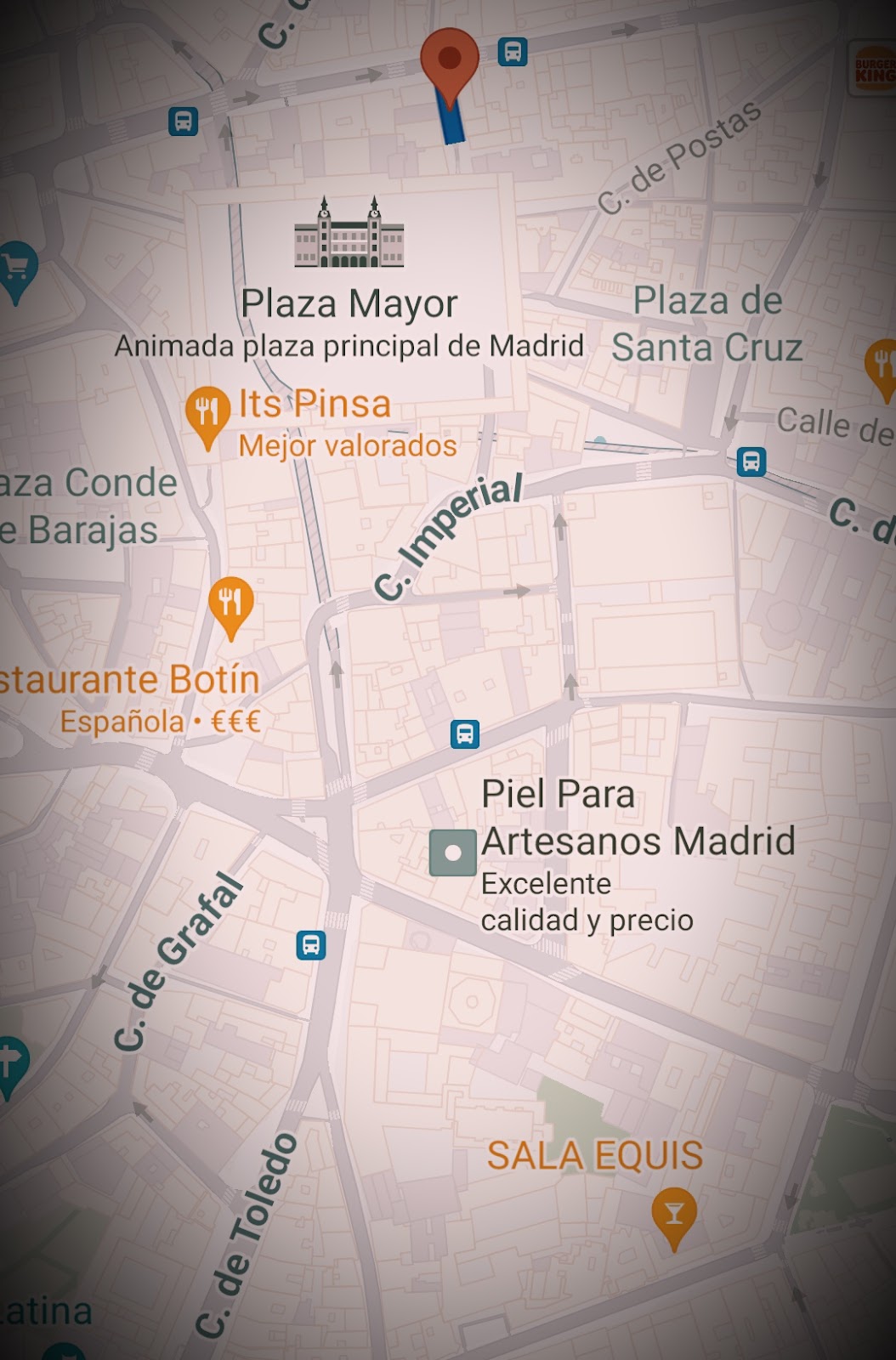

Se nos ha impuesto, por unas cosas u otras, la necesidad de que cada vez que salimos de nuestro hogar registremos el interior de nuestros bolsillos, riñoneras o bolsos en busca del aparatito de marras y comprobar de manera fehaciente la inviabilidad de salir de casa sin él. A él le confiamos una buena parte de nuestra maltrecha memoria, anotando en su agenda las cosas importantes por hacer, imposibles de olvidar. A él confiamos el camino a seguir, indicando el lugar donde tenemos intención de llegar y, obedientes, recorremos con nuestro vehículo, bicicleta o a pie la línea azul que nos impide ver el resto de detalles importantes de nuestro recorrido. Por este motivo ya nadie pregunta al quiosquero (¡maldita sea! Ya apenas quedan), al policía municipal que dirige el tráfico en la glorieta (¡vaya por Dios! esos se dedica ahora a otros menesteres), o a cualquier peatón (de estos sí hay, pero van enfrascados en sus pantallitas particulares, aislados acústicamente con sus auriculares o consultando en su mapa) cómo se llega a la Delegación de Hacienda, a la Junta de Distrito o al colegio donde estudian tus herederos.

Todo lo que

hacemos en nuestras vidas se hace en compañía, aunque sea pasiva, de nuestro

teléfono móvil. Y todo ello queda registrado o fiscalizado, que es peor. El mío,

el cotilla, me lo dice todos los meses. Imagino que al resto de usuarios les

sucederá de idéntica manera. Algunos lo verán como una función más, otros lo

verán como algo divertido, funcional o necesario para el recuerdo, la nostalgia

o la memoria, sin embargo yo lo veo como algo muy peligroso. No soy de caer en

conspiraciones de diversa índole, en las cuales el MI6, el Mossad o el Servicio

de Inteligencia marroquí sepan cual es

la cafetería donde desayuno mi café con leche y mi tostada con aceite de oliva

virgen extra y acudan allá para aniquilarme. Ni soy tan importante ni lo quiero

ser. Pero sí que soy importante (o al menos debo serlo) para esas empresas

aquejadas de la enfermedad del gigantismo que con sus drones suicidas de publicidad

atacarán el núcleo duro de mis deseos más inmediatos.

Saben más

de nuestros gustos que nosotros mismos. Si consultas una página web donde un

tipo habla largo y tendido sobre la marca de ropa interior usada por, pongamos,

Brad Pitt, el bombardeo de esa marca va a ser peor que todos los bombardeos de

los alemanes (y los usanos en Japón) en

la Segunda Gran Guerra; si en lugar de esa página consulto el precio de un

colchón hinchable para ir de camping en el puente de mayo a la Sierra de Gredos,

hasta la bomba (otra bomba) con la que se infla aparecerá de fondo de pantalla

en tu aparatito; y, lo peor o más inquietante, si en la cafetería vigilada las

veinticuatro horas hablas con algún desconocido de «Ejecutoria», el último

libro de Enrique García-Máiquez, pues tienes a García-Máiquez hasta en el

cuenco del gazpacho (aunque esto más que problema es bendición).

Ni que

decir tiene que gracias al pago con tarjeta, bizum o cualquier otro medio

electrónico de desembolso, esos enfermos de gigantismo saben lo que consumes,

su precio, por supuesto, y si eres espléndido o un tacaño recalcitrante imposibilitado

de invitar al café a los compañeros de trabajo o a ese buen hombre con el que

has intercambiado unas palabras sobre «Ejecutoria». Como saben todo de

nosotros, también son conocedores de nuestras vulnerabilidades, nuestros puntos

débiles, nuestros flancos desguarnecidos y los aprovechan para el ataque. Pero

el ataque no es un bombardeo, ni una carga de fusilería o un asalto a

bayonetazos, es una forma de agresión sutil, psicológica, subliminal y con ella

consiguen variar o, mejor dicho, orientar nuestros deseos de consumo, luego

trocados en necesidades, hacia los productos que ellos venden, las ideas que ellos

profesan (y por lo tanto, venden) y los modos de actuar en sociedad que a ellos

les interesan. A todo esto nos exponen en un fuego cruzado mediático imposible

de esquivar.

Y de la

aldea de irreductibles galos, acá denominada Numancia, quedan ya muy pocos

supervivientes, como José Luis Garci, negacionista del whataspp, tiktok (o como

se escriba) y del correo electrónico; pues a estas horas todos hemos sucumbido

a unos tiempos que corren (a una velocidad endiablada) sin dejarnos ni siquiera

unos cinco días para reflexionar si esto merece la pena o no. Esos pocos numantinos

irreductibles tienen una cosa en común: lo que consumen lo pagan con moneda de

curso legal, siempre y cuando los cobradores del frac de las tiendas se lo

permitan, y que vengan luego las empresas aquejadas de gigantismo a ver en qué

se lo han gastado, con quien y si han sido invitados por el desconocido con el

que han hablado del libro de García-Máiquez.

Comentarios

Publicar un comentario