Dragó

Muere

Fernando Sánchez Dragó y, de todo lo vivido, poco o nada deja a los gusanos.

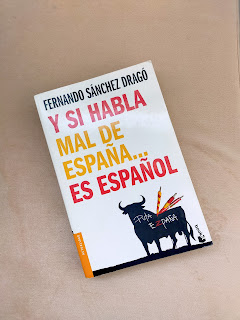

Muere Sánchez Dragó y testa un legado cultural de valor inabarcable.

Muere Dragó y las redes sociales arden de odio, expulsan espumarajos blancos por la boca y el amargo sabor de la bilis se refleja en ciento cuarenta caracteres.

Fernando Sánchez Dragó ha sido una

persona que ha bebido el elixir de la vida con tragos largos, desafiantes,

intensos, saboreados. Ha sido escritor prolífico, viajero impenitente,

provocador locuaz, amante fogoso (al menos de eso se jactaba) y mil y un

oficios más que desarrolló a lo largo y ancho de una reseña biográfica harto

vívida y vivida.

De su faceta como escritor mediático y

polémico con carné gremial que ni callaba ni le callaban, se creó un personaje,

un mito, capaz, a través del televisor, de sentarse en la mesa camilla de

nuestro cuarto de estar y arropar sus piernas con la faldilla. Esto de

introducirse como ladrón en casa ajena y el hecho de ser un lenguaraz irredento

le granjearon no pocas enemistades y odios del tipo pasajero o del permanente.

A las pocas horas de la noticia de su muerte esos odios de gente que nunca le conoció, que nunca trató nada con él y que nunca se sentó a su lado en la mesa para comer o debatir han estallado parapetados tras el anonimato cobarde de las redes sociales.

«Dios me libre del día de las alabanzas»,

reza un dicho español capaz de manifestar la hipocresía humana en el día en el

que uno firma el finiquito de la vida y en el cual todos los familiares,

amigos, vecinos o cualquiera que se acerque al velatorio resaltan las

facultades, cualidades o la bonhomía de quien allí yace en espera de sepultura.

En algunas personas que destacaron por ser comunicadores y dejaron batirse por

el vendaval mediático, el día de las alabanzas se troca en el día de los

improperios, del insulto y del más vil de los odios. Hasta los más tímidos se

atreven a lanzar venablos envenenados sobre la madera del ataúd y sobre el

cuerpo, aún con resquicios de calor, del fallecido.

Camilo José Cela, Francisco Umbral y Fernando Sánchez Dragó han sido de este género de escritores más odiados que amados por el público general. Cierto es que fueron autores con una tendencia excesiva a la provocación, a la creación de un personaje para exponerlo de cara a la galería y que les situó en el candelero (¿o era el candelabro?). Cierto es que soltaron frases célebres por lo de exabrupto que en ellas se contenían y que, a posteriori, se repitieron cientos de miles de veces hasta quedar serigrafiadas a fuego en el lenguaje popular como sentencias de uso común («Yo he venido a hablar de mi libro»). Cierto es que tuvieron el arrojo de la inconformidad y la libertad para decir lo que les vino en gana. Estas certezas han provocado que se cree una capa de mugre que ha hecho que sus personas y sus obras hayan sido vilipendiadas, escupidas y lanzadas a un inmerecido ostracismo, cuando estas últimas apenas han sido leídas.

De Umbral y de Cela con dificultad queda el recuerdo en una calle, una plaza o una biblioteca con su nombre o la repetición machacante de sus frases más célebres en esos absurdos programas de zaping en la televisión, útiles para rellenar la parrilla cuando la audiencia duerme la siesta. Sus obras, lo mejor de ellos mismos, se reeditan con escasez, apenas se leen (y eso que uno de ellos ganó el Premio Nobel de Literatura) y, por tanto, ya no interesan a casi nadie pues no eran personajes políticamente correctos y ajustados a los cánones que se han establecido ahora en el arte, en la literatura o en las ideas.

Esta animadversión hacia la persona de los autores nos lleva a no leer obras que manaron de las fuentes de sus caletres. Nos negamos a leer, a escuchar o a observar las creaciones de la persona que, sin tratarla ni conocerla, nos cae mal o dice cosas que nos negamos a escuchar. Porque no nos gustan, porque nos sacan de nuestras convicciones o porque hacen escocer las llaguitas del ideario que profesamos.

Y, con esto, nos vemos privados de una posible obra maestra, capaz de cambiar la concepción que del arte, de la literatura o de las ideas tenemos y, con nuestra tozuda censura privamos al resto de personas (sobre todo a las generaciones venideras) de poder disfrutar, deleitarse y aprender de unos autores dotados del don de embellecer con su estilo el arte que dominan. Dominaban. Y si alguien nos piden consejo sobre alguna de sus obras mostramos nuestra total incapacidad crítica, nuestra ruindad y nuestra más absoluta estupidez manifestando a nuestro interlocutor que de ese facha, rojo, maricón , travesti, engreído o gilipollas no he leído ni quiero leer ni su nombre en el obituario.

Y, por supuesto, tampoco quiero que nadie lea, escuche u observe sus obras.

Comentarios

Publicar un comentario